Только вдумайтесь в мощь проводящей ткани! Ведь ей приходится поднимать воду и растворенные в ней минеральные вещества от тончайших волосков корня до клеток листа. Самое высокое дерево на нашей планете, вечнозеленая секвойя по имени Гиперион, растет на севере Калифорнии и достигает (на 2017 год) — 117 метров в высоту. И вода по проводящим тканям преодолевает 117 метров высоты у этого растения, от корней к листьям! Она передвигается по структурам проводящих тканей против силы тяжести, и сегодня вы узнаете о секрете, который таит это уникальное явление.

Запомните, чтобы глубоко изучить любую науку, нужно восхищаться ей, уметь удивляться и проявлять любопытство в этой сфере. В ботанике это можно делать самыми разными путями: вы можете посетить ботанический сад, или, к примеру, приобрести микроскоп и рассматривать ткани и органы растений, самостоятельно приготавливая микропрепараты.

Это действительно важно, поэтому я останавливаюсь на этом. Сам я получаю и всегда призываю своих учеников получать искреннее удовольствие от погружения в науку. Надеюсь, что и вы разделите эту радость новых интересных знаний, я приложу к этому все усилия. Итак, начнем изучать проводящие ткани.

Проводящие ткани можно сравнить с кровеносной системой человека, которая пронизывает весь наш организм, доставляя питательные вещества к клеткам и удаляя продукты обмена веществ из них. Как уже было сказано, эти ткани служат для передвижения по организму растения растворенных питательных веществ. Имеется два направления тока: от корней к листьям (восходящий ток) и от листьев к корням (нисходящий ток).

Логическим путем можно угадать многие научные факты, даже не зная их. К примеру, чем представлен восходящий ток? Что поднимается от корней к листьям? Это конечно же вода и растворенные в ней минеральные вещества, они движутся по сосудам и трахеидам проводящей ткани — ксилемы (древесины). От листьев к корням спускаются органические вещества, образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях, они движутся по ситовидным трубкам проводящей ткани — флоэмы (луба).

Несмотря на то, что настоящие проводящие ткани впервые появились у папоротникообразных, но у мхов в наличии имеются водоносные клетки, благодаря которым они могут накапливать воду, превышающую массу самого сфагнума во 20-25 раз. По этой причине во время Первой мировой войны мох сфагнум использовали в качестве перевозочного материала. Кроме того, он обладает бактерицидными свойствами.

В состав и ксилемы, и флоэмы входят как живые, так и мертвые клетки. Однако отметим, что в ксилеме мертвые клетки преобладают.

Ксилема (древесина)

Обеспечивает восходящий ток (от корней к листьям) воды и растворенных в ней минеральных солей. В толще проводящей ткани находятся отнюдь не только те самые трахеиды и сосуды, ее пронизывают многочисленные механические волокна — древесинные, обеспечивающие каркасность и прочность. В ксилеме содержатся также запасающие структуры, представленные древесинной паренхимой, где накапливаются питательные вещества. Давайте разберемся из каких гистологических элементов состоит ксилема.

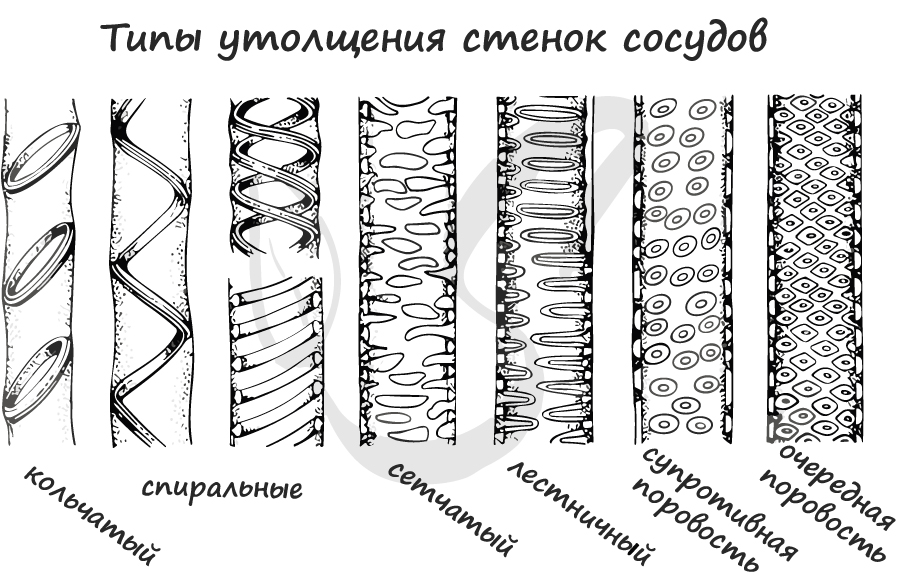

Эволюционно наиболее древние структуры. Представлены прозенхимными (вытянутые, с заостренными концами), мертвыми клетками. Через них осуществляется передвижение и фильтрация растворов из нижележащей трахеиды в вышележащую. Их одревесневшая утолщенная клеточная стенка имеет разнообразные формы: пористую, спиралевидную, кольчатую.

Видео:Гимназия 1514. Анатомия растений: корень.Скачать

Длинные трубки, представляющие собой слияние отдельных мертвых клеток «члеников» в единый «сосуд». Ток жидкости идет из нижележащих отделов в вышележащие благодаря отверстиям (перфорациям) между клетками, составляющими сосуд. Так же, как и у трахеид, утолщения клеточных стенок у сосудов бывает самых разных форм.

Во время роста растения проводящие ткани также претерпевают морфологические изменения. Изначальная длина сосуда меняется, благодаря своему строению он растягивается и обеспечивает ток воды и минеральных солей.

Полагают, что эволюционно эти волокна берут начало от трахеид. Они не проводят воду, имеют более узкий просвет и отличаются хорошо выраженной клеточной стенкой, которая придает ксилеме механическую прочность.

Паренхимные клетки (древесинная паренхима)

Эти клетки составляет обкладку вокруг сосуда, имеют одревесневшие оболочки с порами, которым соответствуют окаймленная пора со стороны сосуда. То есть сюда из сосуда могут поступать органические вещества и формировать запасы, которые в дальнейшем пригодятся растению.

Флоэма (луб)

Образовавшиеся в результате фотосинтеза в листьях продукты необходимо доставить в те части растения, где есть потребность в питательных веществах: конусы нарастания, подземные части, или «складировать» на будущее в семенах и плодах. Флоэма обеспечивает нисходящий ток органических веществ в растении, доставляя их по месту назначения. До 90% всех перемещаемых веществ по флоэме составляет углевод — дисахарид сахароза.

Эта ткань представлена ситовидными трубками, генез (от греч. genesis — происхождение) которых различается: первичная флоэма дифференцируется из прокамбия, вторичная флоэма — из камбия. Несмотря на различия генеза, клеточный состав описанных тканей идентичен.

Разберемся с компонентами, которые входят в состав флоэмы:

- Ситовидные элементы

Видео:Анатомия растений. Корень (Вислобоков Н. А.)Скачать

Это живые клетки, обеспечивающие основной транспорт. Особо стоит выделить ситовидные трубки, образованные множеством безъядерных клеток — «члеников», соединенных в единую цепь. Между «члениками» имеются поперечные перегородки с порами, благодаря которым содержимое из вышележащих клеток поступает в нижележащие. Эти перегородки похожи на сито — вот откуда берется название ситовидных трубок ?

Клетки-спутницы (сопровождающие клетки) также заслуживают нашего особого внимания. Они примыкают к боковым стенкам ситовидных трубок, из этих клеток через перфорации (поры) АТФ и нуклеиновые кислоты попадают в ситовидные трубки, создавая нисходящий ток. Таким образом, клетки-спутницы контролируют деятельность ситовидных трубок.

Читайте также: Пропуски воспламенения по всем цилиндрам пассат б5

Пронизывают флоэму, придавая ей опору. Часть клеток отмирает, что характерно для данной группы тканей.

Паренхимные элементы (лубяная паренхима)

Обеспечивают радиальный транспорт веществ из проводящих тканей в рядом расположенные живые клетки других прилежащих тканей.

По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки постепенно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Ниже вы найдете продольный срез тканей растения, изучите его.

Жилка

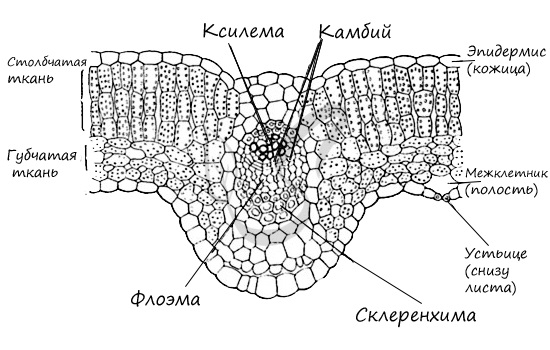

Это сосудисто-волокнистый пучок, образованный ксилемой и флоэмой. Ксилема располагается сверху, флоэма — снизу. Над пучком и под ним располагаются уголковая или пластинчатая колленхима, прилежащая к эпидерме и выполняющая опорную функцию. Склеренхима может располагаться участками или вокруг этих жилок. Жилки развиваются из прокамбия, располагаются в центральном осевом цилиндре. Существует два вида жилок:

Ключевой момент: между ксилемой и флоэмой располагается прослойка камбия. Этот факт обуславливает возможность образования дополнительного объема ксилемы и флоэмы в будущем, для дальнейшего роста и увеличения в объеме пучка. Без камбия невозможно было бы утолщения органа. Такие пучки можно обнаружить во всех органах двудольных растений.

Видео:Строение спинного мозга - meduniver.comСкачать

Основное отличие в том, что между ксилемой и флоэмой отсутствует камбий. Невозможно образования новых элементов проводящих тканей, ксилемы и флоэмы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях однодольных растений.

Верхняя часть жилки представлена ксилемой, нижняя флоэмой. Вокруг пучка в виде кольца располагается механическая ткань – склеренхима. Над пучком и под ним механическая ткань – колленхима – выполняет опорную функцию.

Как вода поднимается от корней к листьям, против силы тяжести?

Запомните, что вода и растворенные в ней минеральные соли поступают в растение благодаря слаженной работе двух концевых двигателей: нагнетающего корневого и присасывающего листового.

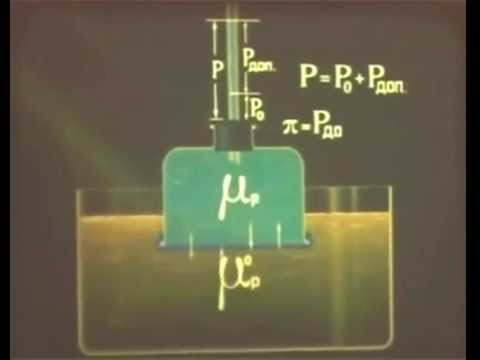

Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют корневым давлением. Величина его обычно составляет от 30 до 150 кПа. В основе этого явления лежит осмос: клетки корня выделяют минеральные и органические вещества в сосуды, что создает более высокое давление, чем в почвенном растворе, и последний начинает притягиваться в сосуды.

Работа верхнего концевого двигателя заключается в транспирации — испарении воды с поверхности листа. Представим себе длинный сосуд с жидкостью от корневых волосков до клеток листа. Далее проведите следующий мысленный эксперимент: из верхнего конца трубки жидкость все время удаляется путем испарения, то есть место освобождается и это создает притягивающую силу для жидкости расположенной ниже, она поднимается наверх, на место испарившейся жидкости. Присасывающее действие транспирации передается корням в форме гидродинамического натяжения, которое связывает между собой работу обоих двигателей.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Центральный цилиндр. Внедрение сосудисто-волокнистых пучков

Еще в верхушке побега под влиянием образования листьев и почек формируется его сложная проводящая система как единое целое.

Когда изучается следование проводящих пучков в стебле взрослого растения, необходимо иметь в виду, что их слияние и расщепление произошли еще в меристематическом состоянии, в период заложения органов.

Совокупность тканей стебля, расположенных внутрь от коры, называется центральным цилиндром, или стелой. Центральный цилиндр на ранних стадиях своего образования представляет собой в основном производное васкулярной меристемы — прокамбия. Снаружи он граничит с первичной корой (до тех пор, пока она существует), а внутри — с сердцевиной. Наружной тканью стелы является перицикл, состоящий из одного или нескольких слоев клеток. В стеблях перицикл часто бывает однослойным. Перицикл представляет собой образовательную ткань и способен к увеличению числа слоев составляющих его клеток.

Видео:Medulla spinalisСкачать

Из перицикла образуются первичные лубяные волокна (вторичные — из камбия), в корнях он является корнеродным слоем — в нем зарождаются боковые корни. Кроме лубяных волокон, в перицикле залагаются глубокие слои перидермы, а также формируются млечные трубки и другие вместилища продуктов секреторной деятельности растения.

Вообще образовательная деятельность перицикла весьма разнообразна, поэтому его еще называют перикамбием. В старых корнях клетки перицикла одревесневают и даже опробковевают, но сравнительно редко.

Перицикл является пограничной тканью, заключая основные ткани центрального цилиндра — флоэму и ксилему. Выше уже отмечалось, что в зависимости от происхождения (из прокамбия или из камбия) элементы флоэмы и ксилемы обозначают как первичные и вторичные. Самые ранние элементы первичной ксилемы и первичной флоэмы называют протоксилемой и протофлоэмой.

У некоторых травянистых растений нередко вся ксилема является «первичной». Первичная ксилема с внутренней стороны часто облитерируется и разрушается, но наиболее поздно возникшие сосуды этой первичной ксилемы у большинства травянистых растений сохраняются. В многолетних побегах у древесных растений первичная ксилема сохраняется редко.

Протоксилема в стеблях никогда не сохраняется. Только в гипокотиле (подсемядольном колене) иногда заметны ее остатки, да и то на сравнительно молодой стадии развития гипокотиля. В корнях протоксилема сохраняется чаще.

Читайте также: Ремонт цилиндра газ 53 подъем кузова

В процессе развития растения ряд структурных изменений происходит также и во флоэме. Ситовидные трубки первичной флоэмы нередко облитерируются и разрушаются подобно сосудам первичной ксилемы. Флоэма способна одревесневать, в особенности у растений, образующих корку. Одревеснение флоэмы у травянистых растений происходит под осень и, по-видимому, связано со старением листьев. У большинства растений флоэма и ксилема объединены в пучки, которые сливаются в стеле в оплошное кольцо, не теряя, однако, в большинстве случаев полностью своей индивидуальности. В своем развитии сосудисто-волокнистые пучки стебля связаны с развитием определенных листьев. Поэтому сосудисто-волокнистые пучки стебля называют листовыми следами.

Исследования показали, что развитие проводящей системы стебля тесно зависит от развития листьев. Если отрезать какой-либо начинающий развиваться лист (листовой зачаток) и спустя некоторое время после операции сделать поперечный разрез стебля ниже места прикрепления ранее срезанного зачатка листа, можно убедиться, что сосудисто-волокнистые пучин, связанные с жилками отрезанного молодого листа, имеют ненормальный вид или совсем не развиваются. Степень дегенерации проводящего пучка стебля зависит от того, связан ли пучок с одним отрезанным развивающимся листом или при посредстве анастомозов соединен с пучками, идущими от других листьев, а также от того, на какой стадии развития был отрезан начинающий развиваться лист.

Под воздействием развивающегося листа участки васкулярной меристемы (прокамбия), расположенные в стебле ниже места прикрепления листа, постепенно превращаются в элементы сосудисто-волокнистого пучка. Новые сосудисто-волокнистые пучки, дифференцирующиеся из межпучкового камбия в сформировавшихся уже участках стебля, представляют собой нижние концы листовых следов, возникших при образовании новых листьев, зачатки которых появились на конусе нарастания стебля при дальнейшем развитии стебля. Сосудистые пучки как бы проникают из листа в стебель. Дифференцируясь дальше, звено за звеном вниз по стеблю, вновь образовавшиеся листовые следы встречают на своем пути более старые листовые следы, идущие от нижерасположенных листьев, и сливаются с ними. Таким путем создается сеть сосудистых пучков стебля.

Вполне сформировавшиеся «сосудисто-волокнистые пучки проходят вдоль по стеблю по нескольку междоузлий в зависимости от расположения листьев на стебле, а потом сливаются с расположенными рядом пучками. У подсолнечника сосудисто-волокнистый пучок как чистый листовой след, не сливаясь с соседними пучками, проходит от 2 до 5 междоузлий. До тех пор, пока сосудисто-волокнистый пучок, следуя вниз по стеблю, не сливается с другими пучками, его можно назвать индивидуальным листовым следом. Когда же индивидуальный листовой след соприкасается с другими листовыми следами и сливается с ними, образуется синтетический листовой след. В синтетическом листовом следе, на некотором расстоянии от места слияния, еще различимы отдельные индивидуальные листовые следы, образовавшие синтетический листовой след. Позже, особенно после причленения еще новых листовых «следов, границы между ранее слившимися листовыми следами совершенно исчезают.

Листовые следы стебля подсолнечника в верхней и средней зонах стебля на значительном расстоянии строго индивидуальны. Только в самом низу, начиная со второго яруса расположения листьев и ниже, листовые следы сливаются с соседними сравнительно скоро по внедрении. Индивидуальные листовые следы подсолнечника отграничены от соседних листовых следов мощными паренхимными прослойками (сердцевинными лучами) и не анастомозируют между собой.

В индивидуальном листовом следе, на пути его от места внедрения до места слияния, наблюдается значительное сокращение числа сосудов первичной ксилемы и одревеснение более старых участков флоэмы.

Размеры поперечника индивидуального листового следа по его длине меняются незначительно. Заметнее изменения в конфигурации очертаний поперечного среза.

Видео:Пирамидный путь (кортико-спинальный, корково-спинномозговой). Центральный парез.Скачать

Камбий в индивидуальном листовом следе функционирует очень слабо, но стоит такому листовому следу войти в тесное соприкосновение с другими листовыми следами, как происходит резкое изменение активности камбия, откладывающего здесь типичные элементы вторичной флоэмы и ксилемы.

Листовые следы переходят из листа в стебель под более или менее большим углом. На поперечных срезах через верхнюю зону узла можно видеть, что они расположены в коре стебля, но на более низких уровнях в зоне узла пучки отодвигаются от периферии, и, наконец, под узлом они занимают постоянное положение в центральном цилиндре вместе с другими пучками, связанными с вышерасположенными листьями. Этот процесс называется внедрением листовых следов в проводящий цилиндр стебля.

Следует указать, что выражение «листовой след внедряется» имеет лишь фигуральное значение, употребляемое для более наглядного определения структурного процесса, происходящего в центральном цилиндре. Пока листовой след не займет своего места в центральном цилиндре, против него в последнем остается более или менее широкий луч паренхимы, который называют листовой щелью, или листовым прорывом.

Ширина листовой щели, естественно, сильно зависит от размеров листового следа. От размеров же листового следа у травянистых растений непосредственно зависит и толщина массива ткани центрального цилиндра. Размеры самого листового следа в значительной мере обусловлены размерами пластинки листа. У льна — растения с относительно мелкими листьями — листовой след слабый, толщина ткани центрального цилиндра на поперечном разрезе стебля небольшая и листовая щель неширокая. У рами и подсолнечника листья широкие, соответственно листовые следы более мощные и листовые щели шире.

Более детально структурные изменения в центральном цилиндре стебля рами, связанные с внедрением листового следа, показаны на рисунке. На рисунке изображена периферическая часть поперечного разреза стебля рами, сделанного через середину междоузлия.

Читайте также: Great wall safe тормозной цилиндр передний

В середине междоузлия, где структура центрального цилиндра однородна, массивы лубяных волокон и ксилемы стебля располагаются у рами концентрическими почти непрерывными кольцами. Ткань твердого луба рами построена очень однообразно. Отдельные лубяные волокна или непосредственно соприкасаются друг с другом, или разделены между собой тонкостенной паренхимой. Элементы ксилемы по своему составу несколько разнообразнее элементов твердого луба, но вообще также однообразны. Широкие сосуды, сравнительно тонкостенные, вкраплены среди весьма толстостенных элементов либриформа и заменяющих волокон, причем последних значительно меньше, чем либриформа. Мало также и древесинной паренхимы.

По мере приближения к узлу стебля в секторе центрального цилиндра, расположенном непосредственно над местом прикрепления листа, постепенно проявляется ряд структурных изменений. В этом можно убедиться, делая идущие друг за другом сверху вниз последовательные поперечные срезы стебля.

На рисунке, изображающем срез, сделанный над узлом в непосредственной близости к нему, видно, что здесь как бы намечается структурная подготовка к формированию листовой щели.

Прежде всего массивы лубяных волокон разъединены, промежутки между ними заполнены тонкостенной паренхимой. В ксилеме, в участке, расположенном против участка паренхимного промежутка в твердом лубе, также заметны изменения. Толстостенные элементы ксилемы заменились относительно менее толстостенными элементами, напоминающими в своей совокупности ткань сердцевинных лучей. Особое внимание обращает на себя отсутствие первичной ксилемы. Делая последовательные срезы, можно удостовериться, что первичная ксилема исчезает над щелью несколько раньше, чем проявляются прочие структурные изменения центрального цилиндра в области узла.

При дальнейшем приближении к месту, занимаемому листовой щелью, вслед за исчезновением сосудов первичной ксилемы становится все меньше и меньше широкополостных сосудов во вторичной ксилеме и толстостенные элементы вторичной ксилемы все больше заменяются элементами менее толстостенными. Прозенхимные анатомические элементы ксилемы заменяются типично паренхимными, т. е. короткими клетками: на поперечном разрезе через эти участки узла почти каждая клетка имеет оболочки с порами. Все поры в паренхимных клетках простые.

В тонкостенной паренхиме, разделяющей массивы твердого луба, появляются друзы оксалата кальция. Дальнейшая фаза структурного метаморфоза тканей центрального цилиндра при образовании листовой щели характеризуется полной паренхиматизацией соответствующих участков. Строение листовой щели в верхней и нижней частях стебля травянистого растения несколько различно. В верхних частях стебля листовые щели шире, чем в нижних.

Если в пазухе листа находится ветка и она сравнительно далеко отстоит от места прикрепления листа, то щель сначала расширяется для внедрения сосудистых пучков, идущих от ветки в стебель, затем несколько суживается и опять расширяется для сосудистых пучков, идущих от листа. Первое расширение щели называется щелью ветки, в отличие от листовой щели.

Видео:Стебель. Первичное строение стебляСкачать

Число листовых следов, идущих от каждого листа в центральный цилиндр, может быть различно. Как указывалось выше, у рами и подсолнечника от каждого листа в центральный цилиндр внедряется по три листовых следа; у льна, а также у ясеня только одна жилка листа продолжается в листовой след; у тополя и клена в каждый лист входят три, а у винограда — семь листовых следов. У многих зонтичных и лютиковых от каждого листа внедряется по нескольку листовых следов.

В соответствии с различным числом листовых следов неодинаково число образующихся при их внедрении в центральный цилиндр листовых щелей. Обычно для каждого листового следа формируется отдельная листовая щель. Но бывает также, что несколько листовых следов внедряются через одну щель. Вариации в количестве листовых следов и щелей присущи определенным систематическим группам растений, поэтому изучение строения узлов у различных растений, сопоставление особенностей внедрения листовых следов в центральный цилиндр в области узла имеет значение при исследованиях в области филогении.

Строение стелы в зависимости от характера ветвления и расположения почек и листьев отличается большим разнообразием. Например, организация стелы однодольных растений резко отличается от двудольных. У однодольных в зачатках листьев уже на ранних этапах их развития залагается большое количество прокамбиальных, а затем проводящих пучков. Основания листьев у однодольных кольцом охватывают стебель, их многочисленные проводящие пучки не умещаются в одно кольцо, как у двудольных, пучки же в стебле дифференцируются по всей толще меристемы. Так, у кукурузы, отличающейся большим количеством пучков, они расположены в несколько циклов до самого центра стебля, поэтому и сердцевины как структурно обособленной ткани у кукурузы нет. У пшеницы и риса с менее мощными листьями сосудистые пучки умещаются в 2—3 цикла, сердцевина же в процессе дальнейшего роста стебля разрушается. Сосудисто-волокнистые пучки однодольных растений в стебле идут всегда раздельно, не сливаясь от узла до узла. Только в узлах образуются сплетения сосудисто-волокнистых пучков вследствие развития густой сети анастомозов. Но настоящего слияния, как у двудольных, у однодольных не происходит. Камбия в сосудисто-волокнистых пучках однодольных нет или время деятельности его очень кратковременно и ограничено лишь первыми фазами развития вторичной ксилемы. Сосудисто-волокнистый пучок однодольного является истинным индивидуальным листовым следом.

Как видно, сосудисто-волокнистый пучок однодольного растения заключен в футляр из механических элементов, как бы изолирующих его от соседних тканей. Сосудисто-волокнистые пучки двудольных окружены только сравнительно тонкостенной паренхимой.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

📸 Видео

Электрогрядка Почеевского принцип работыСкачать

Морфология и анатомия растений. КореньСкачать

Анатомия растений. Изготовление и изучение поперечных срезов растений (М.Нилова)Скачать

Покрытосеменные. Вегетативные органы растений. Корень, побег, лист | Биология ЦТ, ЕГЭСкачать

АНАТОМИЯ Лекция 06 Анатомия растений КореньСкачать

Проводящие пути анализаторовСкачать

Различия в молекулярном строении газов, жидкостей и твердых тел | Физика 7 класс #8 | ИнфоурокСкачать

АНАТОМИЯ лекция 07 Стебли травянистых растенийСкачать

Внутренне строение корня.Скачать

I Осмотическое давление IСкачать

Урок 171 (осн). Магнитное поле витка и катушки с токомСкачать

Ткани и вегетативные органы растений | Биология с СемочкинойСкачать

Урок 247. Закон Ома. Вычисление сопротивления проводникаСкачать

Урок 159 (осн). Задачи на соединение проводников - 2Скачать