Видео:Инфекционный эндокардит с поражением аортального клапана.Скачать

Неврологические осложнения инфекционного эндокардит

Неврологические осложнения развиваются у15-40% пациентов с инфекционным эндокардитом и в большинстве случаев обусловлены тромбоэмболией церебральных сосудов. Риск эмболий зависит от размеров и подвижности вегетаций. Среди возбудителей эндокардита сразвитием данных осложнений чаще других ассоциирован Staphylococcus aureus. При возникновении неврологических осложнений инфекционного эндокардита принципиально важным является привлечение специалистов различного профиля с целью более точной диагностики, определения тактики лечения и улучшения прогноза пациентов.

Неврологические осложнения развиваются у 15-40% пациентов с инфекционным эндокардитом (ИЭ). Чаще всего они возникают до начала антимикробной терапии (АМТ) и в первые дни после ее назначения, когда отмечается гемодинамическая нестабильность вегетаций [1,2]. Спектр неврологических осложнений ИЭ включает в себя ишемический и геморрагический инсульт, транзиторные ишемические атаки, бессимптомную церебральную эмболию, микотические аневризмы, абсцесс мозга, менингит, токсическую энцефалопатию и эпилепсию [3,4]. Среди возбудителей ИЭ с развитием неврологических осложнений чаще других ассоциирован Staphylococcus aureus. Это связано с тем, что при стафилококковой этиологии заболевания наблюдаются острое течение инфекционного процесса и изменения в свертывающей системе крови, способствующие возникновению тромбоэмболий [5,6]. Ишемическое или геморрагическое повреждение центральной нервной системы приводит к более чем двукратному повышению внутрибольничной летальности пациентов с ИЭ [7,8].

| Локализация | Частота, % |

|---|---|

| Селезенка | 40,8 |

| Головной мозг | 35,2 |

| Конечности | 25,3 |

| Почки | 22,5 |

| Коронарные артерии | 15,5 |

| Легкие | 8,5 |

| Центральная артерия сетчатки | 2,8 |

Видео:Протезирование аортального клапанаСкачать

Структура и характеристика неврологических осложнений ИЭ

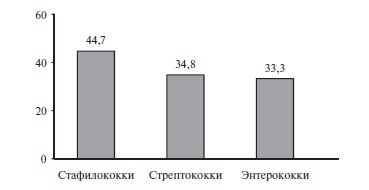

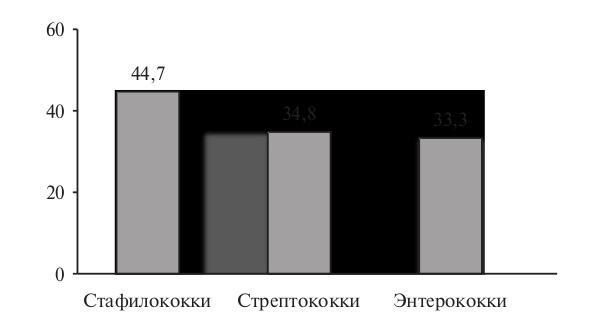

Тромбоэмболические проявления – одни из самых частых системных осложнений ИЭ. Например, в многоцентровом исследовании МАЭСТРО частота их составила 38,2% и превышала таковую иммунопатологических проявлений заболевания (11,1%) (рис. 1) [2]. При стафилококковой этиологии ИЭ тромбоэмболические осложнения возникают чаще, чем при стрептококковой или энтерококковой (рис. 2) [9]. Результаты ряда современных исследований свидетельствуют о том, что при ИЭ чаще всего развиваются тромбоэмболии сосудов селезенки и головного мозга (табл. 1) [3,9].

Рис. 1. Частота основных клинических проявлений ИЭ в%(исследование МАЭСТРО).

Ряд экспертов констатировали достоверно более высокую летальность в группе пациентов с тромбоэмболиями (39%, p Рис. 2. Частота тромбоэмболических осложнений при ИЭ в зависимости от возбудителя (%).

ИЭ может осложниться внутримозговым или субарахноидальным кровоизлияниями, сопровождающимися высокой летальностью [3,11]. Первичное внутримозговое кровоизлияние у больных с ИЭ наблюдается в 2,4% случаев [9]. Основной причиной вторичных геморрагических осложнений ИЭ является геморрагическая трансформация ишемического инсульта как следствие септической эмболии церебральных сосудов. К более редким причинам внутримозговых кровоизлияний относятся гнойный артериит, некроз сосудистой стенки, не приводящий к образованию аневризмы, а также сопутствующее назначение антиагрегантов и антикоагулянтов [8].

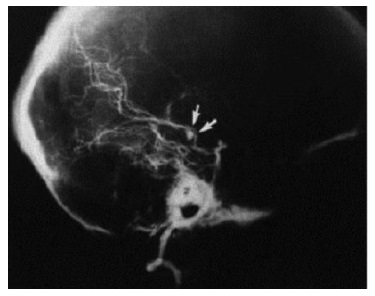

Микотические аневризмы встречаются у 2-5% пациентов с ИЭ (рис. 3) и могут быть обусловлены как прямым воздействием инфекционного агента на стенку сосуда, так и септической эмболией vasa vasorum [8]. Mикотические аневризмы чаще развиваются в бифуркациях дистальных отделов средней мозговой артерии. Окклюзия сосудов септическими эмболами, сопровождающаяся вторичным артериитом и деструкцией стенки сосуда, как правило, наблюдается при ИЭ, вызванным S. aureus, в то время как поражение сосудистой стенки vasa vasorum ассоциировано с выделением Streptococcus viridans [12]. Микотические аневризмы могут быть бессимптомными, а клинические проявления их варьируются от легкой головной боли до менингеального синдрома, расстройств чувствительности, поражения черепно-мозговых нервов, эпилептических приступов, внезапно развившегося гемипареза и гемианопсии [13].

Рис. 3. Визуализация микотической аневризмы при ангиографии церебральных сосудов.

Менингит и менингоэнцефалит в последние десятилетия осложняют течение ИЭ примерно в 3% случаев. Они вызывают существенное ухудшение состояния больных и прогноза. Развитие воспаления мозговых оболочек связывают с воздействием высоко вирулентных возбудителей, присутствующих в составе тромботических масс, прежде всего S. aureus [9].

Абсцессы головного мозга при ИЭ встречаются редко. Они формируются в результате септических эмболий на фоне ограниченного инфекционного воспаления нервных волокон, которое может трансформиро ваться в микро- и/или макроабсцессы. Чаще развиваются микроабсцессы, которые могут проявляться головной болью, эпилептическими приступами и энцефалопатией [8].

Энцефалопатия является неспецифическим проявлением ИЭ и может быть объяснена наличием лихорадки, развитием острого нарушения мозгового кровообращения в лобных долях головного мозга, а также усугублением дисциркуляторной энцефалопатии у пожилых пациентов на фоне интоксикации. Развитие данного осложнения характеризуется изменением личности, возникновением галлюцинаций и параноидальных идей [9,10].

Видео:Болезни аортального клапана: аортальный стеноз, недостаточность аортального клапана.Скачать

Ведение пациентов с неврологическими осложнениями инфекционного эндокардита

В рекомендациях Европейского общества кардиологов 2015 года подчеркивается важность лечения пациентов с ИЭ в специализированных центрах и привлечения мультидисциплинарной команды специалистов, которая способна определить тактику ведения пациентов (выбор комбинаций антимикробных препаратов и длительности АМТ, установление показаний для оперативного лечения), своевременно выявить осложнения заболевания и провести их коррекцию (табл. 2) [3,14].

| Показания | Время | Класс рекомендаций | Уровень доказательств |

|---|---|---|---|

| Примечание: *эхстренное хирургическое вмешательство – в течение 24 часов; **неотложное хирургическое вмешательство – в течение нескольких дней; ***отложить – через 1-2 недели АМТ | |||

| Сердечная недостаточность | |||

| Поражение аортального или митрального клапана с тяжелой острой регургитацией, обструкцией или фистулой, ведущее к рефрактерному отеку легких или кардиогенному шоку | Экстренно | I | B |

| Поражение аортального или митрального клапана с тяжелой острой регургитацией, обструкцией, вызывающее симптомы сердечной недостаточности или эхокардиографические признаки нарушенной гемодинамики | Неотложно | I | B |

| Неконтролируемая инфекция | |||

| Локально неконтролируемая инфекция (абсцесс, псевдоаневризма, фистула, растущая вегетация) | Неотложно | I | B |

| Инфекция, вызванная грибами или множественно-резистентными микроорганизмами | Неотложно/ отложить | I | C |

| Персистирующие положительные результаты бактериологического исследования крови несмотря на назначение адекватной АМТ | Неотложно | IIа | B |

| Поражение протезированных клапанов, вызванное стафилококками и не-HACEK грамотрицательными микроорганизмами | Неотложно/ отложить | IIа | C |

| Предотвращение тромбоэмболических осложнений | |||

| Поражение аортального или митрального клапана с персистирующими вегетациями размером более 10 мм после хотя бы одного эпизода эмболии несмотря на назначение адекватной АМТ | Неотложно | I | B |

| Поражение аортального или митрального клапана с вегетациями более 10 мм, ассоциированное с тяжелым стенозом или регургитацией и низким операционным риском | Неотложно | IIа | B |

| Поражение аортального или митрального клапана с изолированными очень большими вегетациями (более 30 мм) | Неотложно | IIа | B |

| Поражение аортального или митрального клапана с изолированными большими вегетациями (более 15 мм) и отсутствием других показаний для хирургического вмешательства | Неотложно | IIb | C |

Ключевую роль в прогнозировании тромбоэмболических осложнений играет эхокардиография, которая позволяет точно установить локализацию поражения, размеры микробных вегетаций, степень и динамику компенсации поврежденного клапана, что, в свою очередь, определяет дальнейшую тактику ведения пациентов с ИЭ. Факторы риска эмболий включают в себя размер и подвижность вегетаций, их локализацию на митральном клапане [15]. По данным современных исследований, высокий риск тромбоэмболических осложнений отмечается при наличии вегетаций диаметром более 10 мм, а самый высокий – при размере вегетаций 30 мм и более [16,17].

В многоцентровом исследовании МАЭСТРО чреспищеводная эхокардиография, позволяющей диагностировать ИЭ на начальных стадиях заболевания, использовалась в 15,8% случаев. Инфекционное поражение чаще всего локализовалось на митральном (43,6%) и аортальном (37,9%) клапанов. У 15,9% больных отмечалось сочетанное поражение клапанов, которое обусловливало повышенный риск развития тромбоэмболических осложнений [18].

В последние годы увеличилось количество публикаций, свидетельствующих о потенциальной роли в диагностике инфекционного поражения эндокарда компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Однако на сегодняшний день эти методы исследования не вошли в рутинную практику, а их применение при ИЭ в основном ограничено диагностикой поражения головного мозга (табл. 3). Кроме того, использование контрастных веществ в ходе проведения данных визуализирующих методов исследования должно быть ограничено у пациентов с нефропатией и нестабильной гемодинамикой [3].

| Рекомендации | Класс рекомендаций | Уровень доказательств |

|---|---|---|

| Если после бессимптомной эмболии или транзиторной ишемической атаки кардиохирургическое вмешательство показано, оно должно быть выполнено без задержки | I | B |

| Нейрохирургическое вмешательство рекомендуется при очень больших, увеличивающихся или разрывающихся микотических аневризмах | I | C |

| После внутричерепного кровоизлияния хирургическое лечение должно быть отложено по крайней мере на 1 месяц | IIа | B |

| После развития ишемического инсульта вопрос о хирургическом лечении с целью коррекции сердечной недостаточности, устранения абсцесса или неконтролируемой инфекции должен быть немедленно рассмотрен при сохраняющихся показаниях к его проведению при отсутствии комы и исключении внутричерепного кровоизлияния с помощью КТ или МРТ | IIа | B |

| При сохранении подозрения на развитие микотических аневризм и отрицательных результатах неинвазивных визуализирующих методов рекомендуется проведение ангиографии | IIа | B |

В соответствии с рекомендациями Европейского общества кардиологов наибольшее значение для снижения риска тромбоэмболических осложнений имеет раннее назначение адекватной АМТ [3]. Вместе с тем, согласно результатам исследования МАЭСТРО, стартовая АМТ при ИЭ была эффективной лишь в 51,3% случаев [1]. Следует отметить, что с учетом низкой частоты выделения этиологически значимых возбудителей при ИЭ в Российской Федерации (по данным исследования МАЭСТРО – 35,5%) важное значение для обеспечения эффективности АМТ имеет выявление потенциальных факторов риска, таких как инъекционная наркомания, кардиохирургические вмешательства и инвазивные медицинские манипуляции, которые обусловливают ведущую роль S. aureus в этиологической структуре за бо левания [1,2].

Важно подчеркнуть, что применение антитромботических лекарственных средств в активную фазу инфекционного процесса в настоящее время не подкреплено данными крупных клинических исследований и оправдано лишь при поражении протезированных клапанов, частота вовлечения которых на сегодняшний день не превышает 15%. Кроме того, в случае поражения протезированных клапанов увеличивается вероятность выделения коагулазонегативных стафилококков, что также может способствовать нарушению реологических свойств крови [3].

Целесообразность выполнения раннего хирургического вмешательства для предотвращения тромбоэмболических осложнений у пациентов с ИЭ широко обсуждается в экспертном сообществе. В настоящее время рекомендуется индивидуально подходить к решению этого вопроса, принимая во внимание степень поражения клапанного аппарата сердца и динамику ответа на АМТ (табл. 2) [3,19].

Хирургическое лечение микотических аневризм, включающее клипирование или эндоваскулярную эмболизацию, представляет собой одну из наиболее сложных процедур даже в современных условиях. При отсутствии возможности хирургического вмешательства терапия должна включать в себя длительный курс назначения антимикробных препаратов, что в подавляющем большинстве случаев позволяет уменьшить размер микотических аневризм [18].

Видео:Эхокардиография. Большая вегетация на трикуспидальном клапанеСкачать

Заключение

Проблема неврологических осложнений ИЭ остается одной из наиболее серьезных в кардионеврологии. Для ее успешного решения необходимы усилия широкого круга специалистов – кардиологов, кардиохирургов, неврологов, нейрохирургов, врачей функциональной диагностики и других. Современная диагностика ИЭ основывается на предложенных в 1994 г. и впоследствии дополненных Duke критериев, согласно которым ключевая роль отводится бактериологическому исследованию крови и визуализирующим методам диагностики. Вместе с тем, в Российской Федерации отмечается чрезвычайно низкая частота выделения этиологически значимых возбудителей из крови, а также недостаточно широкое использование чреспищеводной эхокардиографии, позволяющей диагностировать поражение клапанов сердца на начальных стадиях заболевания. Ранняя диагностика ИЭ и назначение адекватной АМТ способствуют максимальному сокращению риска неврологических осложнений. В случае развития таких осложнений показания к хирургическому лечению сохраняются, но потенциальная польза его должна быть сопоставлена с операционным риском и послеоперационным прогнозом.

Среди неврологических осложнений ИЭ чаще всего встречается ишемическое поражение головного мозга вследствие тромбоэмболии церебральных сосудов. Наиболее высокий риск тромбоэмболических осложнений наблюдается в первые 2 недели заболевания и ассоциирован с размерами и подвижностью вегетаций, наличием в анамнезе эпизода тромбоэмболии, а также видом этиологически значимого микроорганизма. Знание вариантов поражения нервной системы при ИЭ, которое может маскировать основное заболевание, позволит в более ранние сроки поставить правильный диагноз и своевременно назначить лечение, способствующее снижению смертности и улучшению прогноза у данной категории пациентов.

Повышение эффективности ведения пациентов с ИЭ невозможно без знания особенностей диагностики и подходов к терапии, четких представлений об этиологической структуре, учета глобальных и локальных данных об антимикробной резистентности наиболее часто встречающихся возбудителей. В этой связи чрезвычайно важной представляется совместная работа клиникомикробиологических лабораторий, направленная на получение достоверных данных о возбудителях и их чувствительности к антимикробным препаратам, и врачей, осуществляющих лечение пациентов с ИЭ. Одним из методов получения подобной информации является участие научных работников и практикующих врачей в многоцентровых клинических исследованиях, проводимых по единому протоколу.

💥 Видео

Недостаточность аортального клапана.Скачать

Инфекционный эндокардит аортального и митрального клапановСкачать

ЭндокардитСкачать

Возрастной стеноз аортального клапанаСкачать

Двухстворчатый аортальный клапан и физическая активностьСкачать

Кальцинированные вегетации? на трехстворчатом клапанеСкачать

Вопросы врачу. Двустворчатый аортальный клапанСкачать

Вопросы врачу. Аортальная недостаточностьСкачать

ЭНДОКАРДИТ. ВЕГЕТАЦИИ НА КЛАПАНАХ СЕРДЦА.Скачать

Эхокардиография. Фиброз аортального клапанаСкачать

Борис Тодуров: чем опасны пороки клапанов сердца и как их распознать? ► О пороках сердца #5Скачать

Эхокардиография. Кальциноз аортального клапана. Аортальный стеноз 3 степени. Диффузный гипокинезСкачать

Основы ЭхоКГ исследование аортального клапанаСкачать

Недостаточность аортального клапана. СимптомыСкачать

Эндоваскулярное протезирование аортального клапанаСкачать

Клапаны сердцаСкачать